この記事は、本編【MM2H体験】の関連記事です。馬国の「おすすめ情報」まとめ記事はこちらです。

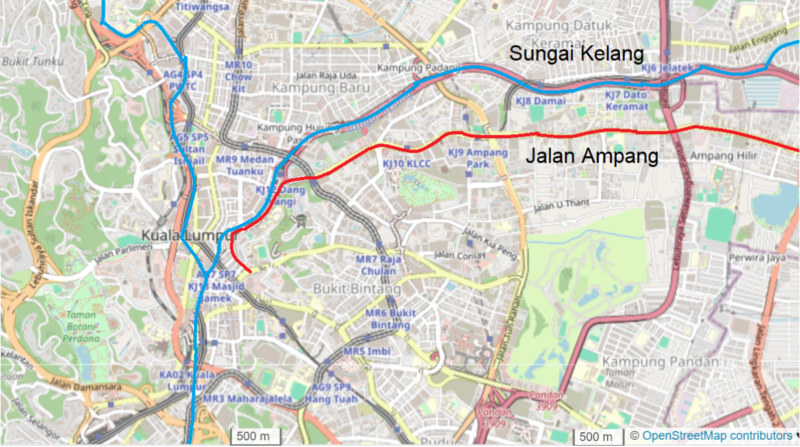

前回の記事では、クアラルンプールの発祥を確認するために、Raja Abdullahがクラン川流域の赤邦(Ampang)地区で錫鉱脈を当てた経緯を紹介しました。

1860年代はいよいよ葉亞來がKLに移動してきて、戦乱の世を生き抜く話になりますが、

その前に、クアラルンプールを含むセランゴールを広くとらえた場合の錫鉱業の来歴をおさらいします

KLだけにこだわらずに、セランゴール全体の錫鉱業を見渡してみると、古くは1840年代から錫の採掘がはじまっていました。これはクラン川ではなく、もっと北の「セランゴール川」の流域のKanchingが鉱区でした。

Kanching で採掘をしていた華人集団は、同じ広東省ではあるが、葉亞來達の出身の「恵州」ではなく、嘉応州 (Jiayngzhou, 現在の梅州市)の客家集団でした。

これら2つの地域の客家系民は、夫々異なる方言を話したことから、ある意味では別々の華人文化であり、秘密結社についても、北部のセランゴール側で採掘していた嘉応州客家は、どちらかというと義興 (Ghee Hin)公司の影響が大きかったようです。

一方、Raja Abdullah の土地で丘秀・劉壬光・葉亞來が取り組んだクラン川流域の赤邦(Ampang)の錫の採掘は、恵州客家系移民なので、海山(Hai San)公司が支配的でした。

以上の歴史的・地理的背景は、葉亞來が立ち向かうセランゴールの内戦を見ていくうえで、重要な背景です。

1860年から1866年のKL 葉亞來

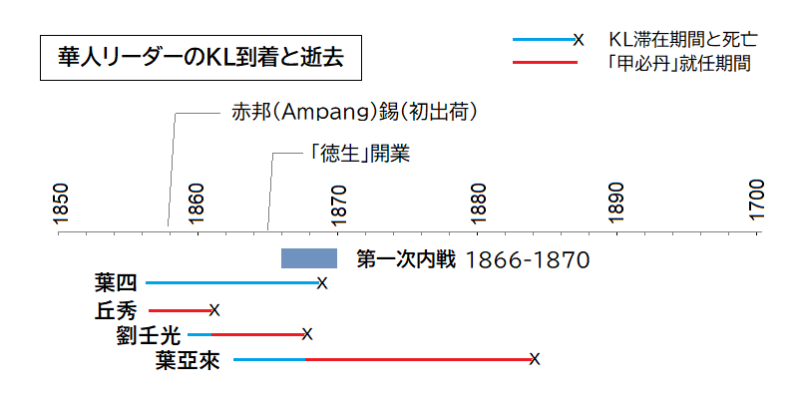

聡明期のKLの華人集団を統率していた恵州客家のリーダー達は、葉亞來を除き、皆「短命」です。

丘秀も、劉壬光も、初期の赤邦(Ampang)の錫鉱業に動員された華人作業員や、後の中華街にあたるKL地区の街づくりに翻弄されて、相当の苦労があったのだろうと思います。

劉壬光についても、甲必丹に就任したと同時に、セランゴール地区のマレー系領主どおしの争いに巻き込まれ、心労に耐えられず、1868年には病(やまい)に倒れてます。

葉亞來は、1862年にKLへの移住を決意しており、この時は3名の従者とともに劉壬光のもとに到着しています。同行者は鄧三(Teng Sam)、董寛(Tung Koon)、そして黄波(Wong Poh)の3人がいました。鄧三と董寛は、セランゴール戦争中も葉亞來の部下として殉職するまでサポートを続けた人財でした。

葉亜來は、KLに到着すると、最初に劉壬光が取り仕切る華人KLの行政および錫鉱区の管理業務を手伝いました。

劉壬光の心労がひどかったので、最終的に葉亜來はKLのすべての業務を引き受けることになります。これをやってのけたことは、他の誰もが出来なかったことです。

葉亜來は自身で2つの錫鉱区を運営することを許されていましたし、鉱業で大きな利益を上げたばかりでなく、1865年に「徳生」という薬草店も開設しています。

ビジネスの関係から、劉壬光は葉亜来が中国に帰国して結婚することを望まず、そのため1865年に葉亜来とマラッカの華僑女性である郭庚嬌(Kok Kang Kweon)との結婚を取り決めています。1862年から1865年までの葉亜來は、文字通り破竹の勢いで活躍したのです。

1860年から1866年のKL スルタン系の領主争い

セランゴールの錫鉱業の発展によって、マレーの皇族と領主のレベルで起きていた利権争いが深刻化してきました。

錫鉱業の成功は華人だけでなく、マレー人にとっても魅力的な「儲け仕事」でした。特に、錫や他の商品の域外との交易による利益が魅力だったわけです。

1857年のスルタンMuhammad Shahの死去を期に、後継者争いが3年続いた後、次期スルタンとなったRaja Abdul Samadになります。このスルタンは、統制力に欠けていました。セランゴールの5つの区域の権益について、公平かつ要領よく利益分配する調整がうまくいかなったのです。

そして、クラン川流域のクラン・バレーでは、世襲制を前提とするマレー系領主たちの利権闘争が激化して、「親の因果が子に報う」を絵に描いたような問題が起きていました。

クランバレーの所有権問題

そもそも、クランバレーの利権は、故スルタンMuhammad Shahの「側室」の息子である Raja Sulaiman のものだったが、Sulaiman自身は主体性がなく、クランバレーから何も生み出せず、Muhammad Shahの期待を裏切ってしまいました。

Muhamad Shahは亡くなる前に、この地域の利権をSulaimanから取り上げて、別の親族=義理の息子であるRaja Abdullahに与えるという「異例の措置」をしたのです。

前回までの話のとおり、Raja Abdullahは、スルタンの期待に応えるべく、兄弟のRaja Jumaatと組んで、華僑の豪族から借金をして錫鉱業に挑戦すると、1857年に赤邦(Ampang)の錫鉱脈を発見(KL発展の発端)していますから、合格です。

これを観て、ひどく悔しい思いをしているジュニア領主がいました。失脚したSulaimanの息子のRaja Mahdiです。彼は憤慨していました。故スルタンの孫でもあるRaja Mahdiは、本当なら父Sulaimanを経て世襲制で(自動的に)継承されるクランバレーの既得権を失ってしまったのです。

冷遇されたジュニア領主の怒り

もともと、クランバレーの一部の利益の分配を受けていたRaja Mahadiは、新たな領主であるRaja Abdullahから充分な利権を与えられず、次第に冷遇されていきます。

そして、1864年にはAbdullahの兄弟であるRaja Jumaatが逝去すると、Raja Mahdiの敵はRaja Abdullah ひとりに絞られてきます。

Mahadiは、クランバレーの領主が交代する前から自分の事業を持っていたのでしょう。流石にその部分は奪われずにいました。

しかし、1866年になると、新領主のRaja Abdullahはクランバレーの交易の利益を、華僑植民地レベルの豪商2名に与えることを合意。(Wikipediaでは、これはアヘン貿易の租税と説明している)

この決定に怒ったRaja Mahadiは、「自分の事業体からは租税を払わない」と言って抵抗します。Raja Abdullahは、これをスルタンをクランバレーの領主への反逆とみなします。

遂に、Raja Mahadiは武力で利権を奪い返す選択をします。これが1866年のPort Kelanへの武力攻撃をと占領を誘発。セランゴール戦争の発端となったのです。

セランゴールは10年に及ぶ市民戦争に突入します。当初はマレー社会の中での闘争でしたが、やがて華人社会も巻き込み始めます。

参考 Sultan Muhammad Shahの後継争い

セランゴールの第3代スルタン、Muhammad Shahは亡くなる前に自分の後継者に関する決定をしていません。

世襲制とはいえ、イスラム文化で何人も配偶者がいる家系です。複数の後継候補が存在するのは当然の時代でした。

1857年.故人の遺言が無かったため、後に残ったスルタンの側近や親族は混乱状態となりました。

当時のスルタンの正室Tunku Puan Basikの息子(もっとも後継者に近い存在)は、未だ子供でしたから、スルタンを継承することは出来ませんでした。そこで、正室ではない妻の子供に継承することが検討されました。

2名の息子、Raja KautとRaja Sulaimanは、側室といっても、いわばスルタンの「愛人の子孫」でしたから、「スルタンの継承」の対象にはなりません。

故スルタンの、義理の息子も検討されました。それらがRaja AbdullahとRaja Jumaatなのですが、これらの義理の息子の血筋は、マレーとしては遠隔のリアウの血族であったため、ブギス族けいのスルタンの継承者としては不適合でした。

最後の選択肢は、故スルタンの義理の息子のRaja Abdul Samad (当時のUlu Langkatの領主)でした。

Abdul Samadの継承については、正当な後継者の母=正室であるTunku Puan Basikの強い攻撃を受けて3年間実現しませんでしたが、当初より継承の望みの無い、リアウの血筋のAbdullahとJumaatの兄弟が、後のパワーバランスを考えた上でAbdul Samadを協力にサポートしたことで、最終決着として新SultanはAbdul Samadに決定したのです。

スルタンの愛人の血筋のRaja Mahadi、出身地の血筋の違いでスルタンになれなかったRaja Abdullah とRaja Jumaatの兄弟。この3名は何れも、スルタン未満のジュニア領主ということで、世襲制の恩恵を受けられなかったわけです。

戦争をしてでも、「武力で利権を確保しよう」とした3人の Raja は、ある意味で「世襲制」の幻に翻弄された犠牲者なのかもしません。

同じ頃、世襲制には無頓着な華人社会では、自分に力が無いと悟った指導者たちは、自分の親族ではなく、真の有力者に主導権を渡していました。

最後まで参照いただき、ありがとうございます。次回、葉亞來がKLの「甲必丹」に就任します!

この記事は、本編【MM2H体験】の関連記事です。馬国の「おすすめ情報」まとめ記事はこちらです。