前回は19世紀マラヤ(英国マラヤ)の北西のスルタン国であったペラ州の過酷な奴隷社会を紹介しました。

今回は、当時の経済と社会に踏み込んだ話です。

まず、1861年から1876年までの 15年間に限定して話を進めます。わずか4万人程度の居住区に名ばかりの王様(スルタン)が君臨していたにすぎませんが、英国人、華人、マレー人が影響しあっていて、この時期の史実はとても興味深いのです。

植民地政府のイギリス人がペラ州のマレー人や華人の社会に干渉し始めた時期です。彼らは総督や司令官レベルの高官から、若い20代の文官まで、さまざまな職種と職位で構成されていました。歴史的には、シンガポール、マラッカ、ペナンの3拠点は既に入植済みであり、「海峡植民地」の母体は完成していました。

この時期のマラヤ半島の歴史を詳しく書き残したイギリス人がいます。当時の植民地文官であったリチャード・オラフ・ウィンステッド(R. O. Winstedt 1878-1966)や、同じく文官から出世して海峡植民地政府の総督にまで上りつめたフランク・スウェッテンナム(Frank Swettenham、1850-1946)です。

特にスウェッテンナムは、ペラ州の「反英」武装集団と英国軍が睨み合いになった1875年当時、25歳の若手の政府職員として歴史の真ん中で飛び回っていた人物であり、臨場感のある手記を残しています。これから紹介する物語の登場人物のひとりでもあります。

ウィンステッドは19世紀から20世紀にかけて発行された権威ある「王立アジア協会・東アジア支局」、つまり英国政府の広報の中心的な存在として多くの文筆活動を行い、独立前のマレー半島や東アジア諸国の歴史を多数書き残しました。

この二人が残した書籍や報告書を読んだ筆者が、興味深い部分だけを紹介しようというわけです。ただし、筆者は最近ウィキペディアへの投稿に明け暮れていますので、はっきりした根拠に基づく史実はすべてウィキペディアに投稿済みです。

このブログでは、ウィキペディアに書けない闇の部分を深掘りしています。フィクションではありませんが、不特定多数の読者が目にする公式なサイトでは自由に表現できない内容について記述します。出来るだけ出典や根拠も示しておきます。

19世紀ペラ州

スルタンを頂点とするペラ(Perak)州(当時の英語圏ではネイティブ・ステート、英:native state、と表現されていました)は、英国の内政干渉が本格化する1875年までは、大きく分けて2つの領域で構成されていました。

(1) ペラ川流域、イスラム教徒のマレー人領主の村落群。奴隷を使う極端な封建社会

(2) 北西部、錫(すず)鉱脈が見つかり、華人労働者だらけになったラルート地区

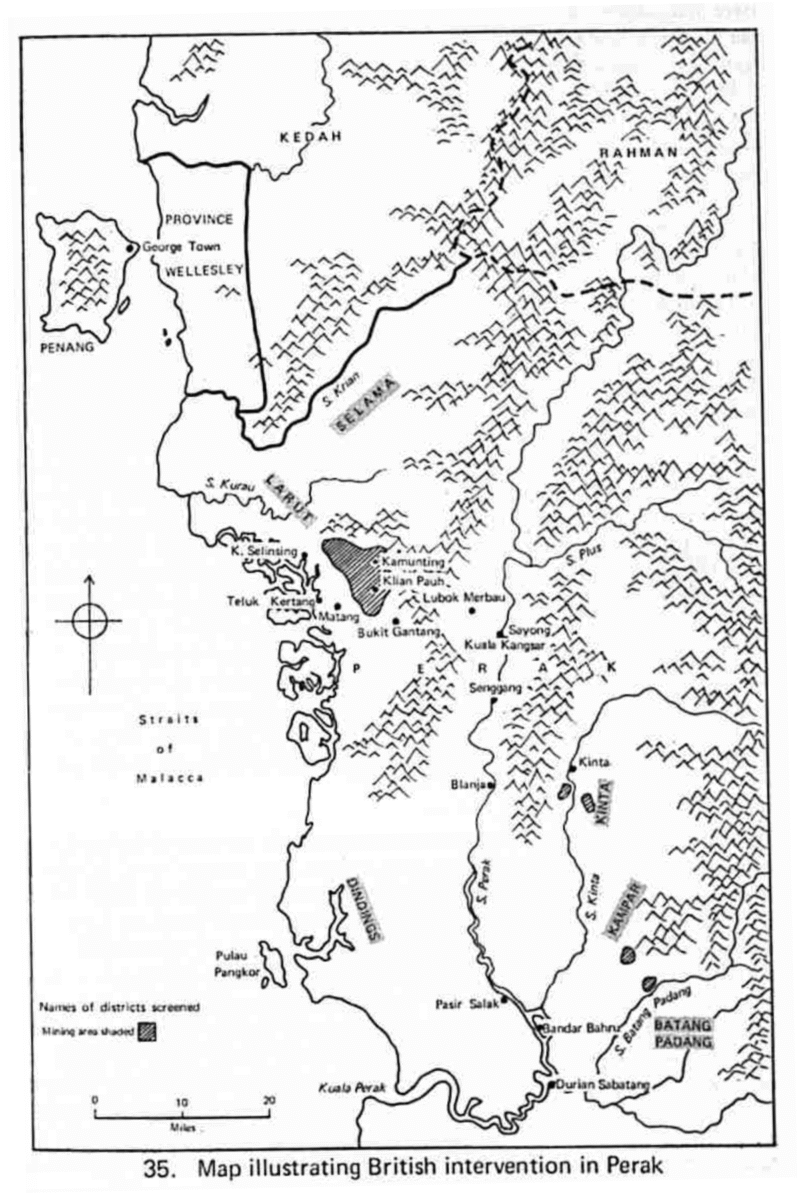

下の地図は、当時のイギリスの行政介入の歴史を教えるために現代の教科書に採用されたものであり、当時の人々が実際に使っていたものではありません。19世紀当時、マレー半島の北から南にかけて、どのスルタン国がどこに存在していたかを包括的に把握していた人物は誰もいなかったとされています。この事実は、フランク・スウェッテナムの著書『British Malaya』にも記録されています。

さらに、この時代のマラヤ半島での生活には、驚くべき健康リスクが伴いました。当時の歴史書によると、特にペラ州のような地域では、麻酔や消毒液といった基本的な医療品さえ存在していなかったのです。マラリアなどの熱病が蔓延し、一度罹患すれば、回復を祈るしかない状況でした。1874年の記録(これもスウェッテナムによるもの)によれば、当時の人口減少は、殺害によるものよりも、病気やより安全な地域への移住によるものの方が大きかったとされています。

未開の地ではありましたが、この土地のスルタン達は現在の日本人でも羨むほどの金持ちだったようです。世界的に需要が高かった錫の採掘がペラ小国の収入を爆発的に増やしていました。採掘された錫(すず)は輸出され、当時世界中で利用されたブリキ板(錆びやすい薄い鉄板に錫をコーティングしたプレートで、缶詰や小物入れ、玩具に広く利用された)の材料となりました。

1800年代といえば、日本では幕末から明治維新を経て、大政奉還、廃藩置県、そして明治憲法が成立し、やがて日清戦争へと向かう時期にあたります。

スルタンのマレー社会

1874年に大英帝国が歴史的な政策転換を実施するまで、英国人はシンガポール、マラッカ、ペナンの3箇所(海峡植民地)以外のマラヤ半島の領土(ケダ、ペラ、パハン、セランゴール)には入植していません。入植するには大変なコストがかかるし、当時の英国植民地は財政難で予算がなかったのです。ですから、現地の民族が徒党を組んで英国に攻撃して来るようなことが無ければ、それらの地域の統治者の領有権や行政権には干渉せず、単純な商取引で共存共栄することが基本政策だったわけです。

ペラ州では1528年を初代とする20世代を超えるスルタン家が君臨しており、英国の植民地政府とは一線を画した地域行政が行われていました。

前述の通り、ペラのスルタン社会はマレー半島でも特に厳しい封建社会であり、イスラム教徒のマレー人以外の人民に対しては徹底的な搾取と慈悲のかけらもない奴隷生活を強いていました。

「借金奴隷(Debt-Slave)」は、この時代の社会を理解する上で重要な概念です。どんな理由があるにせよ、借金を返せない人間は「即座に奴隷化して良い」のが当時の慣習でしたから、特権階級ではない人々、特に経済力や政治的知見を持たない人々にとって、この地に生まれることはまさに地獄に生まれることだったと言っても過言ではありません。

ここでの話は、おおまかに次の4世代のスルタンの時代の話です。

- 第24代スルタン:スルタン・アリ(Sultan Ali、1865-1871)

- 第25代スルタン:スルタン・イスマイル(Sultan Ismail、1871-1874)*1

- 第26代スルタン:スルタン・アブドゥラ(Sultan Abdullah、1874-1876)*2

- 第27代スルタン:スルタン・ユスフ(Sultan Yusuf、1877-1887)*3

- 注記

- *1 パンコール条約による英国の干渉でスルタンの位を奪われている

- *2 反英勢力の首謀者と見なされ、セイシェル諸島に追放されている

- *3 アブドゥラ追放直後は摂政となり、その後スルタンとなっている

ペラ州は広いですが、これらのスルタンを頂点とする奴隷村落が生活していたのは、前述の通りペラ川流域の領地であり、北西部のラルート地区は、ペラのスルタン社会とは一線を引いた場所だったのです。

ラルートの鉱業地域

ラルート地区は現在のペラ州イポー市の北西部、現在のタイピン市です。タイピンの漢字表記は「太平」であり、文字通り平和を意味します。太平という地名に変わったのは1874年のパンコール条約がきっかけと(英国人達は)伝えられていますが、星州日報などの華人系のメディアによれば、この場所に入り込んできていた華人集団は昔からこの場所を太平と呼んでいたという説があります。

1850年ごろに初代のラルート村長だったロング・ジャァファー(Long Jaafar)が錫(すず)の鉱脈を発見するまで、ラルート地区はあまり注目されていない地域でした。

ロング・ジャァファーの来歴については、ウィンステッドとスウェッテンナムは異なる説明を残しています。スウェッテンナムの書籍ではジャァファーはペナンの出身で、ルーツを辿ればインド系のマレー人だったのですが、ウィンステッドの歴史書では彼のルーツはあくまでラルート地区であり、その地で生まれたローカルの住人だとしています。

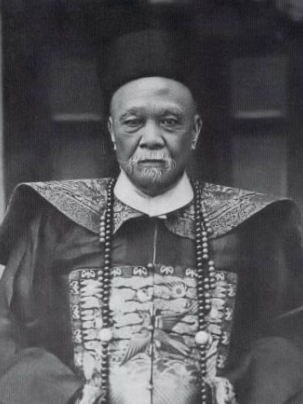

ロング・ジャァファーよりも早く、錫の採掘に着手していた華人親子がいたという説も残っています。後にペラ州随一の華人リーダーとなる鄭景貴(Chung Keng Quee)とその父親です。マレーシアの中国系新聞である星州日報によると、鄭景貴が当時20歳だった1841年には、この親子がすでに錫の採掘に着手していたとされます。これが事実であれば、行政権のある村長であったロング・ジャァファーは錫鉱脈の発見者ではないことになります。

ラルートで錫が発見された際、主要な鉱区は現在のタイピン市北部のカムンティング地区(Kamunting、Taiping、当時はKlian Baharu)です。この鉱区を見つけたのが鄭景貴の父を中心とする数名の華人だったとのことですが、しかし、華人は採掘を行うための資金を持ち合わせていなかったため、採掘を始めるための準備金をロング・ジャァファーから借りていたとされます(スウェッテンナムの記録)。このことからも、当時のマレーの首長と華人との間に主従関係があったことがうかがえます。

英国の手記や日誌などを読むと、この時期の彼らの意思疎通の相手はもっぱらマレー人(イスラム教徒)であり、華人について言及されることは稀です。このことからも、マレー人と華人(移民)の関係性の一端がうかがえます

しかし、実際に汗水たらして働いて錫の採掘を行ったのは華人であり、マレーの首長は急発展した現地の経済活動の資本を出して、収益に課税していただけです。前述の通り、ムスリム以外の人間には土地の利用権も領有権も無かったのです。全ての場所や資源はスルタンから貸し出されたものであったため、華人は働いた分の給金をもらうだけの立場でしかありませんでした。華人の強みは労働力であり、彼らが働かないと現地の経済も成り立たなかったわけです。

首長のロング・ジャァファーも、その息子のエンガ・イブラヒムもマレー半島で最大級の錫鉱区の利権を握っていたのですから、黙っていても大金持ちになれたわけです。今の日本で言えば、宝くじの100倍ぐらいの利権を引き当てたと言えます。うまく華人達と付き合って行けば、全てはうまく行くはずだったのです。そして、ロング・ジャァファーが亡くなって、息子のエンガ・イブラヒムが首長を継承する頃には鄭景貴達も自己資金で採掘できるようになっていました。そこから先、鄭景貴も相当な利権を握ったのです。

もちろん、権威と財力のない人民は奴隷扱いであったのですから、鄭景貴たちが財力を持つようになるのは容易ではありません。

ここが華人の賢いところです。彼らは採掘のための労働力として多くの中国移民を呼び込んでいましたから、これら大勢の労働者を束ねて、華人独特の支配構造=公司(こんし、Kongsi)を運用したわけです。この公司はマレー社会で公式に認められた団体ではないので、いってみれば違法組織です。違法ではあるが実在するので、表現としては「秘密結社」になるわけです。英国政府の間では英語では「トライアド・triad」と呼ばれて、言わば「闇組織」的な運用文化を持っていました。腕力のある鉱業労働者が多数いるのですから、これが徒党を組んで襲ってくれば現地のマレー人は瞬時に抹殺されてしまいます。

この「秘密結社」という言葉から、現代の私たちは組織の存在自体が不明瞭な団体を想像しがちですが、ここでいう公司はその存在、規模、メンバーが明確でした。実際には、この組織が徒党を組んで盗んだり人をさらったりするという記録は非常に稀であり、盗賊や海賊などの類は、秘密結社と別の小規模な華人チームだったようです。公司は、きちんとした規律を持っていて、女性や子供を含む構成員を徹底して保護する組合や自治体のようなものでした。

そうは言っても、所詮は人間の集まりです。錫の採掘作業が大規模になってくると、この公司も大きくなり、そして中国側の出身地を基準とした複数の公司ができてきます。

そしてラルートでも大手の公司として「海山公司」と「義興公司」という2大秘密結社が成立したのです。鄭景貴は、このうちの「海山」の指導者となっていくわけです。

登場人物

- 初代ラルート首長:ロング・ジャァファー

- 2代目ラルート首長、地方財政大臣:エンガ・イブラヒム(大富豪)

- 秘密結社 海山公司 鄭景貴 Chung Keng Quee

- 秘密結社 義興公司

こういった支配構造は、今も昔も変わりません。1996年に筆者が働いていた石油精製プラントの建設現場でも、トップにはマレー人と英国のコンサルが「オーナー」として君臨していて、その下に筆者が所属していたエンジニアリング会社(以下、エンジ会社)が現地のパートナーと共同して建設工事を実施しました。建設のための設計ノウハウや工事の技術はすべてエンジ会社のものであり、「オーナー」はそれを知りませんが、この工事の予算と資本を持っているのは「オーナー」です。エンジ会社の工事部隊は対価を払ってもらえないとすぐに解散しなければならない集団です。そしてエンジ会社の下請けには数千人規模の多国籍の労働者組織が集まって来ていました。労働者組織が円滑に働いてくれる分には問題ありませんが、何らかの問題で彼らが暴動を起こしたりすると、200人以下の私たちエンジ会社の日本人や、数十人のオーナーは身の危険を感じざるを得ません。

次回は、ラルートで活躍した秘密結社が暴れ出して収集がつかなくなった一連の史実について書きます。ウィキペディアには「ラルート戦争」というタイトルで記事を投稿していますのでご覧ください。

アイキャッチ画像は wikimedia commons 所蔵の public domain の写真。注釈は以下のとおり

撮影者の手記より

ウル・キンタで目撃したサカイの踊りについて、太鼓の音が5分ほど続いた後、1人か2人の男が立ち上がって踊り始めた。その踊りの基本は、太鼓の一打ごとに一種のおじぎのような身振りをすることで、同時に手で何かグロテスクな動きをしていた。およそ30分ほど踊った後、男たちは座って休み、そのあとは歌を歌い始めた。その歌は、いくつかの山や川などの名前を繰り返すだけの単純なもので、それらはすべてキンタ水系(すなわちサカイの土地)にある地名だった。1906年のこと。

サカイというのは、当時の原住民(オラン・アスリ)の一部族です。この呼び名を覚えているマレーシア人が多いので、日本から出張した「酒井さん」や「坂井さん」は、自分の名前が話題に出た時に、こういう部族が原住民に存在していたことを知っていると、何が起きているかよくわかるというものです。