アイキャッチ画像は「日本の明治天皇と随員」(大型鶏卵紙プリント)1872年1月1日にライムント・フォン・シュティルフリート男爵が横須賀海軍工廠で撮影した、明治天皇の史上初の写真。シュティルフリートは、乾ドックで船内に身を潜めてこの写真を撮影した。当局はその存在をほぼ即座に発見し、販売が禁止されたが、写真は、没収を逃れるために海外に持ち出された。出版に際しては背景などにいくつかの修正が加えられている。明治天皇の顔の特徴がぼやけているのは、限られた露光時間中に動いてしまったためだ。日本の天皇を撮影した史上初の写真であることから、極めて歴史的価値が高いとされる。 出典:Wikimedia Commons

ペラ州の話を続ける上で、ぜひ知っておきたい史実として、1868年から69年の江戸末期、あるいは明治時代の聡明期の日本の「戊辰戦争」がある。偶然ですが、マレーシアのラルート戦争の末期と同時期に起きた日本の内戦です。

注目したいのは、当時の英国やフランスと日本の徳川幕府や新政府である薩摩・長州などの反政府軍にかかわる史実です。

筆者の注目は、誰でもご存知の戊辰戦争の由来や結末ではなく、当時の日本の「軍備」です。マレーシアの史実にでてくるマスケット銃あたりは、日本と重なりますが、その他の軍備(軍艦、大砲、多彩な銃器、そして軍服)の様子は、当時の日本の急速な近代化と、欧米列強の日本との関わり方については、独立前のマレー半島の民族とは大きな違いがあることがよくわかります。

しかし、根底にある列強各国の思惑はやはり交易であり、イギリスもフランスも米国も、日本を植民地化するまでの意図は持たず、ひたすら最新兵器を次々に日本の紹介して売り捌くことで不平等条約に基づく膨大な経済的利益を享受していたと言えます。

「戊辰戦争」のタイトルでウィキペディアを見ると、日本語版の解説では内戦の経緯が事細かに書かれていますが、英語版では、日本の軍備の詳細と欧米列強による軍備支援の詳細が紹介されていて興味深いです。ここでは当時軍備の近代化について英語版ウィキペディアから抜粋してご紹介します。

英・仏と日本の軍備

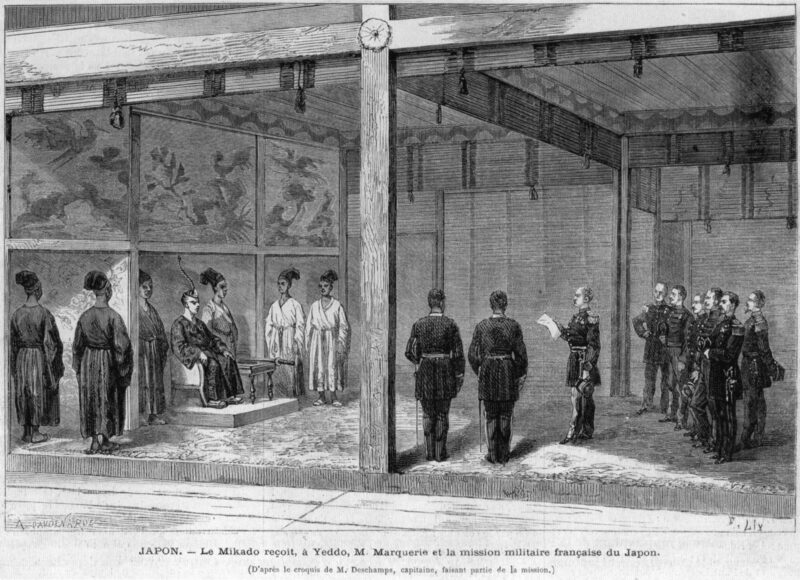

フランスと徳川幕府

徳川幕府は1865年からフランスに軍事訓練と武器援助を求めていた。フランス公使レオン・ロッシュは、フランスの影響力拡大を狙い、日本を従属的な属国にしようと画策し、幕府の軍事改革を支援した。これにより、イギリスはフランスに対抗するため、独自の軍事顧問団を派遣することになる。

イギリスと薩摩の反幕府勢力

薩摩藩は、鹿児島での砲撃事件に晒されながらもイギリスに接近し、その支援を受けて陸海軍の近代化を進めていた。スコットランドの商人トーマス・ブレイク・グラバーは、薩摩南部に多数の軍艦や銃を売却した。アメリカやイギリスの軍事専門家(通常は元将校)も、この軍事活動に直接関与した可能性がある。

イギリス公使ハリー・スミス・パークスは、幕府に対するフランスの影響力に対抗するため、正当で統一された天皇中心の統治を日本に樹立させようと、反幕府勢力を支援した。当時、薩摩藩の西郷隆盛や長州藩の伊藤博文、井上馨といった南部の指導者たちは、イギリスの外交官、特にアーネスト・サトウと個人的な繋がりを築いていた。薩摩藩は海軍近代化でイギリスの援助を受け、幕府に次いで2番目に多くの西洋艦船を購入しており、そのほとんどはイギリス製だった。戊辰戦争後、薩摩藩出身者が帝国海軍で主導権を握るようになると、海軍は頻繁にイギリスの支援を求めるようになる。

幕府軍の近代化

来るべき紛争に備え、徳川幕府も軍の近代化を進めた。イギリス公使(パークス)の反幕府勢力の支援戦略により(以前は幕府の主要な外国パートナーであった)イギリスは、援助提供に消極的になった。このため、徳川幕府は主にフランスの専門知識に頼ることになった。当時、ナポレオン3世はクリミア戦争や第二次イタリア独立戦争での成功によって軍事的威信を高めており、幕府はそれを頼りにしたのだ。

幕府は、強力な近代軍を構築するために大きな一歩を踏み出した。数年かけて建造された8隻の蒸気軍艦を中核とする海軍は、すでにアジア最強だった。1865年には、フランス人技師レオンス・ヴェルニーによって、日本初の近代海軍工廠が横須賀に建設された。1867年1月には、フランス軍事顧問団が到着し、幕府陸軍の再編成と、精鋭部隊「伝習隊」の創設が行われた。

この時、幕府は、南北戦争中にアメリカ連合国海軍向けに建造されたフランス製の装甲艦「CSSストーンウォール」の購入を決めている。しかし、欧米列強が中立を宣言したため、アメリカは船の引き渡しを拒否した。その後、中立宣言が解除されると、新政府軍がこの船を入手し、「甲鉄」と名付けて箱館での戦闘に投入している。

長州藩と薩摩藩の軍は、アームストロング砲やミニエー銃、さらにはガトリング砲まで備えて完全に近代化されていた。一方、幕府軍は装備面でやや遅れをとっていた。フランス軍事顧問団は、ようやく中核となる精鋭部隊を訓練したばかりだった。徳川側の将軍はまた、同盟諸藩から提供された兵力に頼っていたが、これらの藩の軍事装備や戦術は必ずしも近代化されておらず、幕府軍は近代的な要素と旧式な要素が混在した状態であった。

銃器

仏、独、蘭、英、米など、多くの国々から、多かれ少なかれ近代的な滑腔式マスケット銃やライフル銃が多数輸入され、火縄銃のような旧式の銃器と混在していた。幕府軍の大部分は滑腔式マスケット銃を使用しており、1600年頃から長年にわたって約20万丁が輸入または国内生産されていた。

最初の近代銃器は、1840年頃に親西洋派の改革者、高島秋帆によってオランダから輸入されていた。しかし、将軍の同盟者であった長岡藩は、ガトリング砲2門と数千丁の近代ライフルを所有していた。幕府は1866年に3万丁の近代的なドライゼ式ニードル銃を発注したという記録もある。ナポレオン3世は徳川慶喜に最新鋭のシャスポー銃2000丁を提供し、慶喜はこれらを親衛隊の装備に充てた。しかし、幕府側は旧式の火縄銃も使用していたことが分かっている。一方、会津藩の兵士はバイエルンM1842マスケット銃を使用していた。

新政府軍は主にミニエー銃を使用していた。これは輸入された滑腔式マスケット銃よりもはるかに正確で、殺傷力も高く、射程も長かったが、同じく前装式だったため、発射速度は同様に1分間に2発に限定されていた。

1分間に約10発の発射速度を持つスナイダー銃のような改良された後装式銃は、1868年7月の上野の戦いで、長州軍が彰義隊に対して使用したことが知られている。戊辰戦争後半の東北戦線では、土佐藩の兵士がアメリカ製のスペンサー連発銃を使用した。アメリカ製の拳銃も人気があり、例えば1863年のスミス&ウェッソンNo.2アーミーは、グラバーによって日本に輸入され、薩摩軍が使用した。

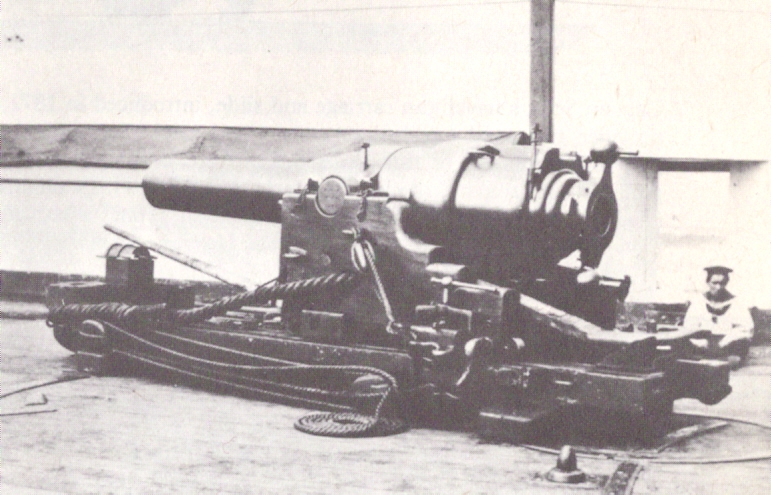

大砲

江戸時代末期の日本国内の大砲については、3、4発で破損してしまう木製の大砲と、炸裂弾を使用する最新鋭のアームストロング砲とが共存していた。アームストロング砲は、薩摩藩と佐賀藩によって戦争を通じて効果的に使用された。幕府と新政府の両陣営は、日本古来の大砲も使用しており、1575年(江戸時代)にはすでに国内で大砲が製造されていた。

軍艦

軍艦の分野でも、「甲鉄」のような最新の装甲艦が、旧式の汽船や伝統的な帆船と共存していた。当初は幕府が軍艦で優位に立っており、1867年にアメリカからフランス製の甲鉄艦を購入しようと目論んだ。しかし、紛争が始まると、中立を理由に外国勢力から引き渡しを阻止され、最終的に鳥羽・伏見の戦いの直後に新政府軍に引き渡された経緯がある。

軍服

戊辰戦争で近代化された軍服は西洋式だった(通常は濃い色で、頭につける兜の形にはバリエーションがあった。薩摩は高い円錐形、長州は平らな円錐形、幕府は丸みを帯びたもの)。幕府の将校はフランス式やイギリス式の軍服を着用することが多かったが、伝統的な部隊は侍の服装を維持していた。新政府軍の一部の兵士は、奇妙な「熊の毛」の長いかつらを使用した独特の被り物を身につけていた。このうち「赤熊(しゃぐま)」のかつらは土佐藩の将校、「白熊(はぐま)」のかつらは長州藩の将校、そして「黒熊(こぐま)」のかつらは薩摩藩の将校を示すものだった。

今回も最後までご覧いただき、ありがとうございます。次回はマレーシアの史実に戻ります。