アイキャッチ画像は2023年に行われた国立博物館での故エンガ・イブラヒム氏のイベントを伝えるバナーです。ウェブサイトはマレーシアの国営サイトですが、https ではないためリンクは貼っておりません。

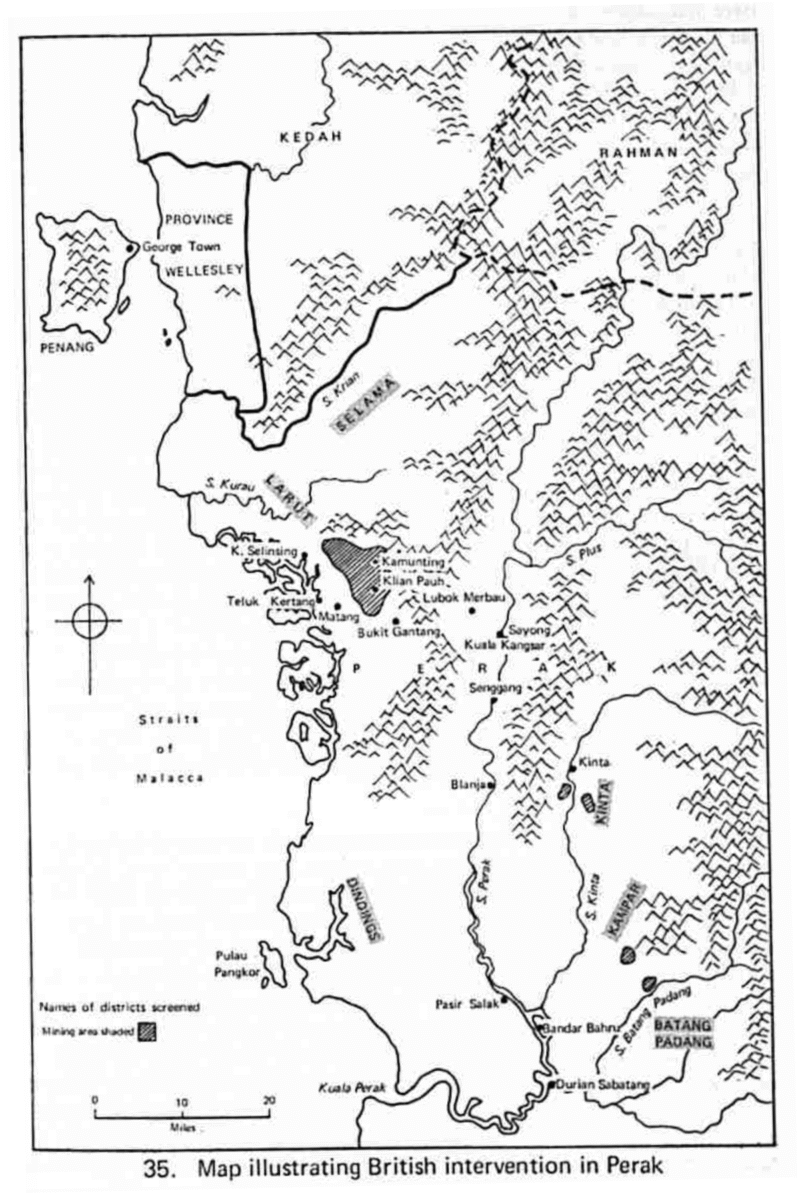

これまでは、主に海峡植民地政府の立場から「ラルート問題」の解決と、パンコール条約での重大な「ボタンのかけちがい」を考えてきました。

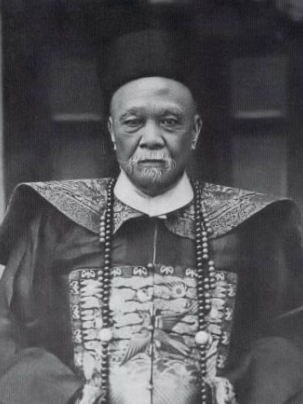

今回は土地の領主であるマレー人社会の中でラルートの行政権を握っていた若手行政大臣であるエンガ・イブラヒムの立場を深堀します。以下の独白文章は筆者の創作ですが、全て史実に基づいています。

この人の名前、エンガ・イブラヒムの「エンガ」というのは筆者が独自にフリガナをつけたもので、そのままウィキペディアにも掲載されています。もとの綴りは “Ngah” ですので、素直に読むとt「ンガー」という日本語的には何か締まりのない呼び名になってしまいます。英国の歴史家によっては、この Ngah の部分はあえて使わず Menteri Ibrahim と読んだり、単にMenteri と呼ぶ場合も多かったようです。Menteri(Mentri) というのは日本で言えば大臣ないしは行政府の閣僚(ミニスター)のことだそうです。

日本でも移民の問題が浮上してきています。他山の石として19世紀のペラ州の事例を参考にしてください。ただし、これは極端な例であり、一時的な「破綻」状態となった史実です。

史実としての「ラルート戦争」をウィキペディアで読んだ上でこの記事をご覧いただくと、一般的な歴史に隠れた裏事情がわかると思います。

若きエンガ・イブラヒムの苦悩

私の名前はエンガ・イブラヒム。ペラ州ラルート生まれで、父はペナン島出身のマレー貴族だ。今日はラルート戦争と1874年のパンコール条約について話そう。私にとって、この条約は不平等だと感じたが、一方で無法地帯と化していたラルートを平和な鉱業地域に戻してくれたのも事実。だから、この条約への思いは複雑だ。

パンコールでの交渉直前に植民地政府の総督が交代したため、それまでのラルートの複雑な状況が適切に反映されない交渉になってしまった。ラルートのマレー人行政責任者である私から見ると、この条約には非常に違和感が残った。当時34歳だった私の立場と苦悩を知って欲しい。

混乱するラルートとイギリスの介入

1873年、私の故郷ラルートは無法地帯と化していた。勤勉で統制が取れていると思われていた華人の秘密結社どうしが大規模な勢力争いを始め、経済活動が停滞し、略奪と殺戮が横行した。発展していた錫採掘場も操業停止に追い込まれ、ラルートの経済は完全に頓挫した。スルタンの代理人である私は、この状況をどうすることもできなかった。イギリス人たちは、我々マレー人の行政が機能していないからだと言うが、数百人程度のマレー人行政府が、数千から数万人規模の華人の内乱を抑え込めるわけがない。

ラルートの治安維持は、現地マレー人だけでは不可能だった。当時は英国植民地政府の采配による治安回復が最優先課題だった。

私はペラ州でよく知られた人物だった。ラルートは法的にはスルタンの領土だが、錫の収入や取引の税金はすべて私の元に集まり、この地域の行政と財務を自由に管理できた。スルタンは州中央のペラ川流域に利権があり、ラルートのような地方の利権や治安には関心がなかった。そして、錫の鉱床が見つかるまでは、こんな辺境の行政を預かるマレー貴族は他にいなかったのだ。

しかし、ラルートは世界有数の錫産地となった。錫は飛ぶように売れ、中国から大量の労働者がやってきた。ペラ州で私ほど裕福な領主はスルタン以外にいなかっただろう。前年までは、ペラのスルタンだけでなく、イギリス領ペナン島やウェルズリーのイギリス人領主、海峡植民地政府の総督もラルートを軽視することはなかった。

ラルート全域の土地はスルタンの代理である私の領土であり、働くには私の認可が必要だった。資本を持たない華人たちが採掘を始められたのは、私が資金を貸し出し、彼らの生活を支援したからだ。だから彼らは私を敵対視できなかった。

当時、ペラ州には道路がなく、採掘した錫は川を使ってボートで運ぶのが一般的だった。そのため、私はラルート川の河口に関所を設け、輸送船から出荷量に応じた関税を取っていた。私の権威を示すため、スルタンからは地方行政官を意味する「オラン・カヤ・メントリ」(OKM)の称号を与えられていた。

クラーク総督への不満

新しく着任したアンドリュー・クラーク総督(英語)は、ラルート紛争を早く終わらせ、イギリスの管理官をペラ州の王宮と私の邸宅に着任させようとした。どうやら母国イギリス政府からの指示があったようだ。当然ラルート地区の鉱業利権も視野にあったはずだ。

この時、彼は、私が前任者のハリー・オード総督(英語)と合意した内容について説明を受けていなかったようだ。あるいは、オードの決定を完全に無視したのだろう。私に言わせれば、これはとんでもない「ちゃぶ台返し」だ。せっかくオード総督と交渉を詰めた私は、ペラ州全域の領主たちの前で大恥をかかされた。(パンコール条約を参照)

ラルートの治安維持は、OKMである私の管理権限が主体となるはずだった。そのために、オード前総督はラルートの管理者が私であることを公に宣言してくれた。私も私財を投じ、ペナンの警察署長だったイギリス人傭兵隊長(キャプテン・スピーディー[英語])と契約し、彼の手配でインドのシーク族傭兵部隊を準備していたのだ。

ところが、クラーク総督はそんなことにはお構いなく、私が何もしていないと決めつけ、今後はイギリスがペラ州とラルートを管理すると言わんばかりの条件を押し付けてきた。私が雇ったキャプテン・スピーディーまで、いつの間にかイギリス側の下士官として再雇用されてしまった。さらに理不尽なことに、ラルートの終戦処理の費用負担は、イギリスでも華人の秘密結社でもなく、私の責任とされた。こんな不公平な話があるだろうか!

イギリスは、表向きは地域の安全と治安維持に積極的な関与を惜しまないとしつつ、その魂胆はラルートの錫の国際取引から利益を得ながら、治安維持の費用はすべて現地のペラ州の首長に弁済させるという、戦略的な搾取政策だったのだ。

それなら、当時のラルートでスルタンの代理人だった私、オラン・カヤ・メントリを相手に交渉すればいいのに、クラーク総督は、あの「いくじなし」のアブドゥラ王子を主軸に据えてしまった。彼は確かにスルタンの血筋だが、ペラ州の首長たちからは相手にされていない弱虫だ。それを知ってか知らずか、弱虫王子をスルタンに推挙するという意味のない条件を口実にして、イギリスの思惑である管理官の駐在を認めさせてしまったのだ。

私は英国の政治と軍事の力でねじ伏せられたが、まあ見てるがいい、ペラの王族や首長の集まりがこんな馬鹿げた統治を黙って見ているはずはない。必ずトラブルになる。

有能で勤勉な華人組織

1850年代、私の父ロング・ジャアファール大臣が移動に使っていた象が一時行方不明になり、後日見つかった象の足に錫の鉱床を示す土砂が付着していたことから、大きな鉱床の発見につながった。その象の名前が「Laroot」だったことから、この地域がラルートと呼ばれるようになった。

当時の錫採掘は、比較的浅い砂地の土砂を水で洗う露天掘りが主流だった。父が人集めに奔走した際、助けてくれたのが華人商人だった。華人商人は勤勉で、中国大陸から多数の労働者(クーリー)を連れてくることができた。彼らと交渉すれば、人件費を抑えて大規模な露天掘りが可能だった。

父は華人集団に採掘権を与え、錫の出来高に応じて税金を徴収して収益をあげた。華人労働者は貧しかったが、資金力のある商人と共同で、ラルートでの衣食住を前貸しすることで、短期間に十分な労働力が集まった。華人による採掘方法は原始的だったが、ヨーロッパ資本による採掘よりも生産性が高く、安く採掘できたのだ。

錫が大量に採掘されたおかげで、労働者への前貸し費用も十分に回収できたし、10年ほどでラルートにも裕福な華人指導者が育った。鄭景貴(チュン・ケイキ)(英語版)が中国の「客家」の代表になってからは、さらに採掘場の生産性が上がった。鄭景貴自身も財力を蓄えたが、決して我々地域領主に圧力をかけてくることはなかった。これは東洋人特有の「恩返し」のような儒教思想であり、仕事の機会を与えた我々ラルート領主への信頼と感謝の意識が高かったのだろう。

「客家」は中国で発展した血縁集団で、集団生活と統制において非常に質の高い文化を持つ。この集団には決まった首都のような場所はないが、その人脈は非常に強固で、世界中で成功を収めている。

鄭景貴は優れた華人指導者だったが、彼は自分の名前を表に出さず、常に「裏方」に徹していた。だから、我々領主を通さずにイギリスの要人と話すこともなかった。彼の交渉力なら、我々を出し抜いてイギリスと結託することもできたはずだが、そのような動きは全くなかった。そのため、我々領主も彼には一目置いていた。

しかし、彼は我々にとって脅威ではなかった。それがかえって彼らの経済的な成功の鍵でもあった。そして、彼ら華人が組織する「秘密結社」の組織力も強固だった。彼らの内部事情は完全に秘密だったので、我々は組織の存在すらよく知らなかったが、実際には多数の労働者を統制していたのはこの秘密結社だったのだ。

鄭景貴のような指導者が、静かに秘密結社を管理し、多くの労働者が秩序だって採掘作業を続けてくれれば、我々領主はスルタンの代理で関税を回収するだけで、ラルートの経済は間違いなく発展しただろう。

あの忌まわしい紛争さえなければ…

華人の内紛と暴走

ラルート戦争の詳細はウィキペディアを読んでほしい。我々地域領主は華人集団を信頼していたため、まさか彼らの内部の揉め事が大規模な紛争に発展するとは夢にも思わなかった。

今考えても、どうすればよかったのか判断が難しい。もちろん、人数が増えたことで華人の組織内には感情的なエネルギーの高まりがあったが、我々マレー人の領主には絶対に反抗しない連中だったので、私は油断していた。

それが、ついに華人の集団内部で活動する複数の異なる秘密結社同士の衝突につながった。すべては華人同士の喧嘩なので、我々には言葉もわからず、何が起きているのかよく見えなかった。そのうちに殺し合いや拷問が始まり、手がつけられなくなっていったのだ。

もともと結束力の強い秘密結社による武力行動だったため、そのエネルギーや武術の使い方も、我々マレー人の文化とは異なり、スピードや残忍さにおいて異質だった。数千人規模の華人労働者の紛争を、百人単位のマレー人の領主の組織が管理できるわけがない。

暴走気味になった華人集団の内部抗争は、どんどん肥大化し、ついに海峡植民地政府が仲裁に入らなければならなくなった。これをすべて私、エンガ・イブラヒムの責任だと考えるのは、言語道断である。しかし、私がラルートの行政大臣であり、スルタンも私に行政権を譲渡していたため、責任から逃れることはできなくなってしまった。

これが、当時34歳のラルート行政大臣としての私の不幸の始まりだったのだ。

華人集団は数千から数万人規模の腕っぷしの強い労働者集団、英国植民地政府は東アジア全域を網羅する大英帝国の軍閥だ。その間に入った少数のマレー人領主は財力こそあるが、多勢に無勢のマイノリティだ。全く惨めなものだった。